광주지역 환경기초시설에서 발생되는 악취물질 배출 특성

Ⓒ The Korean Environmental Sciences Society. All rights reserved.

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract

This study investigated the characteristics of odor emissions from Public Environmental Facilities in Gwangju by analyzing both complex odors and designated odorous substances. The measured data were further examined using statistical analysis to identify the relationships between complex odors and designated odorous substances. Dilution factor of complex odor at facility boundary areas ranged from 3 to 10. Three were large variations in sewage treatment facilities, particularly at outlets for sedimentation basins and sludge-thickening tanks. Among the 22 designated odorous substances analyzed at the boundary area, eight substances exceeded their threshold concentrations. The most frequently detected substances were hydrogen sulfide, methyl mercaptan, and various aldehydes. At the emission outlets, odor profiles varied by facility type: sulfur compounds dominated at sewage treatment plants, whereas ammonia and aldehydes were prominent at food waste treatment facilities. Contribution analysis showed that sulfur compounds were the primary odor sources at sewage and sanitation facilities, whereas aldehydes were the main contributiors at food waste treatment facilities. Correlation analysis revealed strong associations between complex odors and hydrogen sulfide, methyl mercaptan and dimethyl sulfide. Multiple regression analysis showed that five key odorous substances explained 78.6% of the variation in dilution factor of complex odor, emphasizing the need for targeted odor control strategies.

Keywords:

Public environmental facility, Complex odor, Designated odor, Odor contribution, Multiple regression analyses1. 서 론

환경기초시설은 도시 생활에서 발생하는 하수, 폐기물, 음식물 등 다양한 유기성 폐기물을 처리하는 지역사회의 필수적인 기반 시설로서 중요한 역할을 담당하고 있다. 이러한 시설은 현대 도시의 지속 가능한 운영과 환경 보호를 위해 필수적이지만 악취 문제로 인해 지역 주민들의 생활환경에 부정적인 영향을 미치는 동시에 시설 운영의 사회적 수용성을 저하시키는 주요 원인으로 작용하고 있다.

악취는 대표적인 감각공해로서 후각세포를 자극하여 불쾌감을 유발하는 기체상 물질로 정의된다(Dincer and Muezzinoglu, 2006). 이러한 악취물질은 낮은 최소감지농도를 가지며 낮은 농도에서도 강한 자극을 주어 정신적, 생리적 스트레스를 유발한다. 이는 두통, 메스꺼움, 위장장애, 식욕감퇴, 수면장애 등 다양한 건강상의 문제를 초래할 뿐만 아니라, 환경 민원의 상당 부분을 차지하며 지역사회의 갈등을 유발하는 주요 요인으로 작용하고 있다(Capelli et al., 2011; Mun et al., 2011).

선행 연구에 따르면, 환경기초시설에서 발생하는 악취는 주로 저류조, 음폐수 저류조, 돈분료 저장조, 혐기소화폐액 저장조 등에서 높은 수준으로 나타나는 것으로 보고되었다(Jeon et al., 2010; Oh et al., 2014). 또한 Ko et al.(2012)의 연구에서는 슬러지처리시설이 다른 시설에 비해 악취 농도가 높게 발생한다고 분석하였다.

국내에서는 악취방지법에 따라 일정 수준 이상의 악취 농도를 배출하는 시설에 대해 규제를 시행하고 있으나, 효과적인 악취 관리를 위해서는 배출원별 악취 특성과 주요 구성 성분을 체계적으로 분석하고, 이를 기반으로 최적의 방지 기술을 적용하는 연구가 필요하다. 이에 따라 국내에서는 하수처리장, 음식물자원화시설, 축산폐수처리시설 등 환경기초시설에서 발생하는 악취물질 특성(Jeon et al., 2010; Ko et al., 2012; Choi et al., 2018; Lee et al., 2018)과 주요 배출원의 기여도를 분석(Chae et al., 2022)하고, 통계적 분석을 통한 발생량을 예측하는 연구(Kim and Jeong, 2009; Lee et al., 2009)가 지속적으로 이루어지고 있다.

광주지역 환경기초시설은 2002년에 설치되어 하·폐수, 음식물쓰레기, 분뇨 등을 처리하기 위한 20여 개의 시설을 운영하고 있다. 이들 시설은 시민 생활권과 차량 통행이 많은 도로와 인접해 있어 악취로 인한 민원이 빈번히 발생하고 있으나 이러한 지역적 특성과 시설 현황을 반영한 악취 발생 특성에 대한 연구는 부족한 실정이다.

본 연구에서는 광주지역의 환경기초시설을 대상으로 시설별 악취 발생 현황을 체계적으로 파악하고 주요 악취물질의 기여도와 통계적 특성을 분석하여 우선적으로 관리되어야 할 주요 악취물질을 분류함으로써 각 배출원별 악취저감방안 수립을 위한 기초자료로 제공하고자 한다.

2. 재료 및 방법

2.1. 연구대상 시설

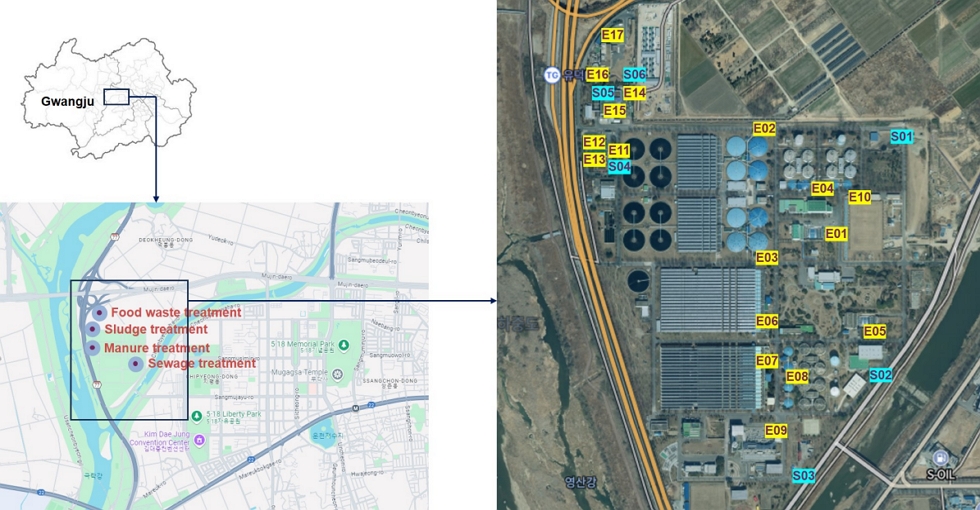

본 연구에서는 환경기초시설 중 하수처리시설 13지점(E01 ~ E10, S01~S03), 위생처리시설 4지점(E11 ~ A13, S04), 슬러지처리시설 3지점(E14 ~ E15, S05), 음식물자원화시설 3지점(E16 ~ E17, S06), 총 23지점을 선정하여 악취를 채취하였다. 선정된 시설은 시민 생활권에 근접해 있으며, 차량 통행이 많은 도로와 인접한 위치적 특성을 가지고 있다. 각 시설의 구체적인 위치는 Fig. 1에 나타내었다.

연구대상 시설에 적용된 악취방지기술의 종류는 활성탄흡착시설, 약액세정탑, 바이오필터, 소각탈취로이며, 각 배출구별 처리공정과 악취방지기술은 Table 1에 요약하였다.

부지경계와 각 시설의 배출구를 대상으로 2023년 8월부터 2024년 6월까지 총 4회 시료채취 하였으며, 악취 발생 특성 분석을 위해 연구 대상 시설에서 악취가 발생할 수 있는 모든 배출구를 조사 대상으로 선정하였다. 복합악취 희석배수는 1차(09시~11시), 2차(13시 ~ 17시) 각 4회씩, 총 8회 채취하였으며, 지정악취는 동일 기간 동안 4회 채취하였다.

2.2. 분석항목 및 분석방법

시료채취 및 분석은 악취오염공정시험기준(Ministry of Environment, 2022)에 따라 복합악취 희석배수와 지정악취 22개 물질을 분석하였다.

본 연구에서 연구대상 악취물질 시료채취 방법은 Table 2에 요약하였다.

복합악취와 황화합물은 냄새의 유무와 누출 여부가 확인된 알루미늄 차광백(10 L, PK-AL-010, OMI, Japan)을 진공흡입상자를 이용하여 현장의 공기로 3회 이상 충분히 치환한 후 1 ~ 10 L/min의 속도로 5분 안에 시료 채취하였다. 채취 시에는 풍향과 냄새유무 등을 고려하였으며, 시료 채취한 알루미늄차광백은 상온(15℃ ~ 25℃)의 유지 및 직사광선을 피할 수 있도록 차광용기나 차광막을 사용하여 운반 및 보관하였다. 암모니아는 0.5% 붕산용액 40 mL를 2개의 임핀저에 나누어 담고, 직렬로 연결한 후 펌프로 10 L/min 유량으로 5분간 총 50 L의 시료를 채취하였다. 트라이메틸아민(TMA)은 산성용액흡수법을 이용하였으며, 황산용액(1→ 359) 40 mL를 2개의 임핀저에 나누어 담고, 직렬로 연결한 후 펌프로 10 L/min으로 5분간 총 50 L를 채취하였다. 알데하이드류는 펌프를 사용하여 1 L/min 유량으로 5분간 총 5 L를 DNPH cartridge(SIBATA, Japan)에 포집하였으며, 오존의 영향을 제거하기 위해 2,4-DNPH cartridge 전단부에 KI가 채워져 있는 오존스크러버(Supelco, USA)를 설치하였다. 악취성 VOCs 시료는 Tenax-TA(C2-AAXX-5032, Markers, UK) 흡착 튜브를 이용하여 펌프로 0.1 L/min 유량으로 5분간 총 0.5 L 시료채취하였다. 지방산은 알칼리법으로 0.1N NaOH 용액 20 mL를 2개의 임핀저에 나누어 담고, 직렬로 연결 한 후 펌프로 2 L/min 유량으로 5분간 총 10 L의 시료를 채취하였다. 온도가 높은 배출구의 시료 채취 시 모든 시료를 냉각장치를 사용하여 고온으로 인한 시료 농도의 변화를 최소화하였다.

채취한 시료에 대한 복합악취와 지정악취 분석방법은 Table 3에 요약하였다.

복합악취 희석배수는 공기희석관능법으로 무취공기제조장치(EAT-O, Evergreen-top, Korea)를 이용하여 조제된 무취공기에 원시료를 단계적으로 주입하여 희석시료를 제조한 후 악취공정시험법에 따라 산정하였다.

암모니아는 인도페놀법을 이용하여 발색시킨 후 UV (UV-2700, Shimadzu, Japan)를 이용하여 640 nm 파장에서 분석하였다. 황화합물은 펄스형 불꽃광도 검출기가 연결된 GC/PFPD (8500 GC, Scion, Netherlands)를 사용하여 분석하였다. 트라이메틸아민(TMA)은 Headspace (7679A, Agilent, USA)로 전처리 후 GC/FID (GC8890, Agilent, USA)를 사용하여 분석하였다. 알데하이드류는 UV검출기를 이용하여 360 nm의 파장에서 HPLC (ACQuity ARC system, Waters, USA)로 분석하였다. 악취성 VOCs 시료는 자동열탈착장치(UNITY-xr, Markers, UK)가 장착 GC/MS(GC 8890N/MSD 5977B, Agilent, USA)를 사용하여 분석하였다. 지방산 분석은 Headspace (Clarus680, Perkin-elmer, USA)-GC/FID를 사용하여 분석하였다.

지정악취물질 22종의 품질보증(Quality assurance, QA)에 대한 정도관리는 악취공정시험기준(Ministry of Environment, 2022)에 따라 각 물질의 방법검출한계, 정밀도, 검정곡선의 결정계수를 시료 분석과 동일한 조건에서 조사하였으며, 그 결과는 Table 4에 나타내었다. 방법검출한계는 7회 반복 분석한 값을 산출하여 각 항목의 기준 이내였으며, 정밀도는 0.18 ~ 6.69%로 기준치인 10% 이하였다. 검정곡선의 결정계수 R2 값은 0.98이상으로 공정시험기준에서 제시한 기준 이내의 신뢰할 수 있는 결과를 보여주었다.

2.4. 악취기여도평가

악취는 다양한 물질들이 복합적으로 작용하여 발생하는 특성을 가지며, 단일 물질의 농도만으로는 악취의 강도나 영향을 정확히 평가하기 어렵다. 특히, 악취물질은 각기 다른 최소감지농도(Odor threshold value, OTV)를 가지기 때문에 개별 물질의 농도만으로는 악취의 영향을 정량적으로 평가하거나 물질 간 비교를 수행하는 데 한계가 있다. 따라서 악취물질별 기여도를 평가하여 주요 원인 물질을 파악하는 것은 악취 관리와 저감 대책 수립에서 중요한 의미를 가진다.

악취 기여도(Odor contribution, OC)평가 방법은 총악취활성값(Sum of odor activity value, SOAV)을 기반으로 수행된다. 총악취활성값은 개별 악취물질의 악취활성값(Odor activity value, OAV)을 합산한 값으로 정의되며(Guadagni et al., 1963) 개별 악취물질의 악취활성값은 해당 물질의 농도를 그 물질의 최소감지농도로 나누어 계산한다(Lee et al., 2013; Parker et al., 2013), 구체적인 계산 과정은 식(1)~식(3)에 제시하였다.

| (1) |

| (2) |

| (3) |

최소감지농도는 성별, 인종, 지역 등에 따라 차이를 보여(Hatteveld et al., 1999; Nagata, 2003; Jo et al., 2012, ME, 2012) 각 나라마다 조금씩 다른 최소감지농도에 대한 연구결과를 발표하였다(Leonardos et al., 1969; Thomas et al., 1974; Nagata, 2003; Park et al., 2010). 본 연구에서는 Table 5에 표시된 최소감지농도를 기준으로 사용하였다.

2.5. 통계분석

통계분석은 통계프로그램(SPSS, Version 20.0)을 사용하여 실시하였다. 분석된 복합악취 희석배수 및 지정악취의 성분별 관계를 분석하기 위해 평균, 표준편차, 최소값, 최대값 등 기술통계량을 산출하였으며, 복합악취 희석배수와 지정악취물질간의 관계를 분석하기 위해 상관분석과 다중회귀분석을 실시하였다. 회귀분석은 복합악취 희석배수(종속변수)가 지정악취물질(하나 이상의 독립변수)에 의해 어떻게 설명 또는 예측되는지를 적절한 함수식으로 표현하여 자료를 체계적으로 분석한다(Kim and Jeong, 2009). 본 연구에서는 SPSS의 회귀분석 절차 중 모든 변수를 포함하는 완전모형으로부터 시작하여 불필요한 변수를 하나씩 제거해 나가는 방법인 Backward 방식을 적용하여 복합악취 희석배수와 지정악취물질 간의 관계를 분석하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1. 복합악취 희석배수

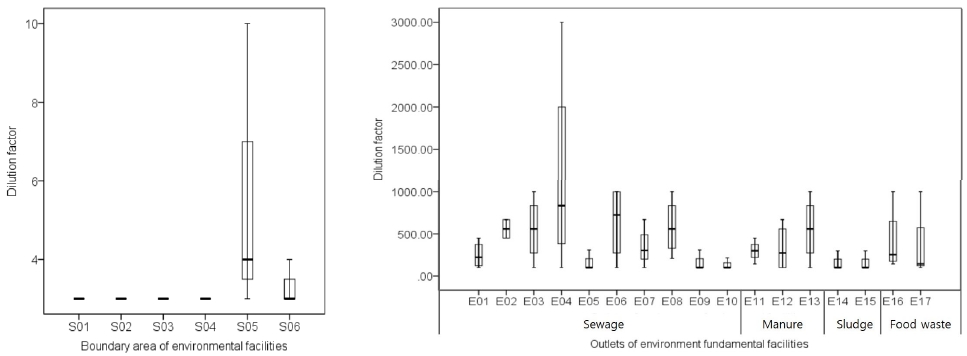

4개의 환경기초시설 부지경계와 배출구에서 복합악취를 분석한 결과를 Fig. 3에 나타내었다. 부지가 넓은 하수처리시설의 경우 부지경계 3곳에서 시료를 채취하였고, 나머지 3개 시설은 각각 하나의 부지경계에서 시료를 채취하여 분석하였다. 오전과 오후에 각각 4회 측정한 결과, 전체 시설에서 측정된 복합악취 희석배수는 3~15배로 나타났으며, 시간대에 따른 악취 강도 변화는 관찰되지 않았다.

배출구의 복합악취 분석 결과, 하수처리시설(E01 ~ E10)의 경우 100 ~ 3000배의 범위를 나타냈다. 특히, 침전지(E02, E03, E06, E07)와 농축조(E04, E08)는 시기에 따라 악취 희석배수의 변화가 커, 침전지는 100 ~ 2080배, 농축조는 100 ~ 3000배의 희석배수를 보였다. 한편, 위생처리시설(E11~E13)은 100 ~ 1000배로 나타났으며, 슬러지처리시설(E14 ~ E15)는 상대적으로 낮은 100 ~ 300배의 범위를 보였다. 음식물자원화시설(E16 ~ E17)의 희석배수는 100 ~ 1000배로 나타났다.

슬러지처리시설의 부지경계에서는 희석배수 3 ~ 10배로 다른 시설에 비해 높은 희석배수를 나타냈다. 해당 측정지점은 슬러지 운반 차량의 이동 경로에 위치하고 있으며, 주변이 벽돌담과 수목으로 둘러싸여 있어 악취물질의 확산이 제한되는 환경적 특성을 갖는다. 이러한 구조물은 공기의 흐름을 저해하여 악취물질의 국지적인 정체를 유발할 가능성이 있으므로, 이는 개방된 공간에 위치한 타 시설의 부지경계와 상이한 결과를 초래한 주요 요인으로 판단된다.

3.2. 지정악취 배출특성

조사대상 4개의 환경기초시설에서 6개 부지경계선과 17개 배출구를 중심으로 공정별 악취물질 배출 특성과 주요 악취원인물질을 분석한 결과는 다음과 같다.

조사대상 환경기초시설의 6개 부지경계선에서 22개 악취물질에 대한 배출농도를 분석하였다. 분석 결과는 Table 5에 요약하였다. 분석 결과, 모든 측정 지점에서 부지경계 악취배출 기준을 초과하는 물질은 발견되지 않았으나, 사람이 냄새로 인지할 수 있는 최소감지농도(Threshold value)를 초과하는 악취물질이 22종 중 8종(황화수소, 메틸머캅탄, 다이메틸설파이드, 다이메틸다이설파이드, 아세트알데하이드, 프로피온알데하이드, 뷰틸알데하이드, 프로피온산)에서 확인되었다.

최소감지농도를 초과한 물질 중 가장 높은 초과 빈도를 보인 물질은 황화합물류에 속하는 황화수소(Hydrogen sulfide)로, 총 24회 중 13회 초과하였다. 이외에도 메틸머캅탄(Methyl mercaptan)은 7회, 다이메틸설파이드(Dimethyl sulfide)는 5회, 다이메틸다이설파이드(Dimethyl disulfide) 또한 1회 초과한 것으로 나타났다.

알데하이드류에서는 아세트알데하이드(Acetaldehyde)가 1회, 프로피온알데하이드(Propionaldehyde)가 8회, 뷰틸알데하이드(Butyraldehyde)가 7회 초과하였다. 또한, 지방산류에서는 프로피온산(Propionic acid)이 슬러지처리시설과 음식물처리시설 각각에서 1회 초과한 사례가 관찰되었다.

부지경계선에서 측정된 복합악취의 희석배수(Dilution factor)는 3 ~ 10배 수준으로 낮은 값으로 확인되었으나, 최소감지농도를 초과하는 물질들로 인해 환경기초시설에 인접한 주민들은 악취를 충분히 인지할 수 있는 상황으로 판단된다.

환경기초시설의 악취물질 배출 특성을 파악하기 위해 각 기초시설별 악취방지시설의 배출구를 대상으로 지정악취물질 22종을 분석하였다. 분석 결과는 Table 6에 요약하였으며, 악취물질의 배출 농도는 기초시설의 특성 및 처리 공정에 따라 서로 다른 경향을 보였다.

하수처리시설에서는 황화수소, 메틸머캅탄 등 황화합물류가 위생처리시설은 황화합물류, 프로피온산, 음식물처리시설은 아세트알데하이드와 프로피온알데하이드 등 알데하이드류가 주로 발생하였다.

시설별로 세분화하여 지정악취물질 특성을 살펴보면, 하수처리시설은 황화합물 류가 주요 악취물질로 검출되었으며, 황화수소는 0.41 ~ 7764.62 ppb의 범위를, 메틸머캅탄은 0.00 ~ 837.42 ppb의 범위를 나타냈다. 또한, 악취성 VOC 물질 중에서는 톨루엔이 주로 검출(0.00 ~ 330.20 ppb)되어 선행 연구와 유사한 결과를 나타내었다(Jeon et al., 2010; Choi et al., 2018).

위생처리시설에서는 황화합물류 중 황화수소와 메틸머캅탄, 그 외 뷰틸아세테이트(Butyl acetate)와 프로피온산이 주요 악취물질로 나타났으며, 각각 0.63 ~ 1190.68 ppb, 1.99 ~ 287.18 ppb, 0.00 ~ 250.80 ppb, 0.00 ~ 15.50 ppb의 농도를 나타냈다.

음식물자원화시설에서는 암모니아(Ammonia)와 알데하이드류가 주로 검출되었다. 암모니아는 103.50 ~ 1669.60 ppb의 농도를 보였으며, 아세트알데하이드와 프로피온알데하이드는 각각 10.00 ~ 220.00 ppb, 9.00 ~ 63.00 ppb의 농도를 나타냈다. 음식물자원화시설에서 아세트알데하이드의 높은 검출 농도는 음식물의 발효 과정에서 알코올이 생성되고, 생성된 알코올이 알코올탈수효소에 의해 아세트알데하이드로 산화됨에 따른 결과로 해석될 수 있다(Ministry of Environment, 2006).

슬러지처리시설의 배출구는 지정악취물질의 농도가 전체 시설의 평균보다 전반적으로 낮게 나타났으며, 복합악취 희석배수 또한 3 ~ 10배로 낮게 나타나 악취방지시설이 효율적으로 운영되고 있음을 보여준다.

3.3. 악취활성값 산정과 기여도 평가

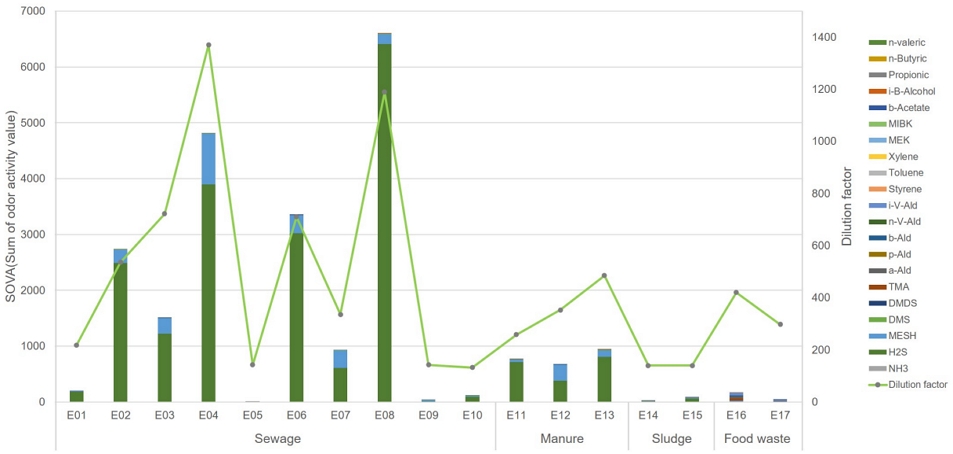

악취발생원에서 발생하는 악취물질의 영향과 각 악취물질 간의 비교를 위해 최소감지농도를 반영한 악취활성값과 기여도를 산정하였다.

총악취활성값(Sum of odor activity value, SOAV)이 가장 큰 시설은 하수처리시설이었으며, 가장 낮은 SOAV를 보인 시설은 슬러지처리시설이었다. 하수처리시설 내 공정별 SOAV는 농축조 > 최초침전지A > 최초침전지B > 비점오염저감시설 > 총인방지시설 순서로 나타났다. Fig. 4의 데이터를 바탕으로 복합악취 희석배수와 SOAV를 비교한 결과, 두 값은 전반적으로 유사한 경향을 보였으나, 특정 배출구(E03)에서는 불일치가 관찰되었다. Gong et al.(2016)과 Chae et al.(2022)의 연구에서도 이와 유사한 사례가 보고되었다. SOAV는 객관적이고 정량적인 관점에서 악취물질의 기여도를 파악할 수 있는 지표이며, 복합악취는 사람 후각에 기반한 주관적 반응을 반영하므로, 두 지표를 비교할 필요성이 있다.

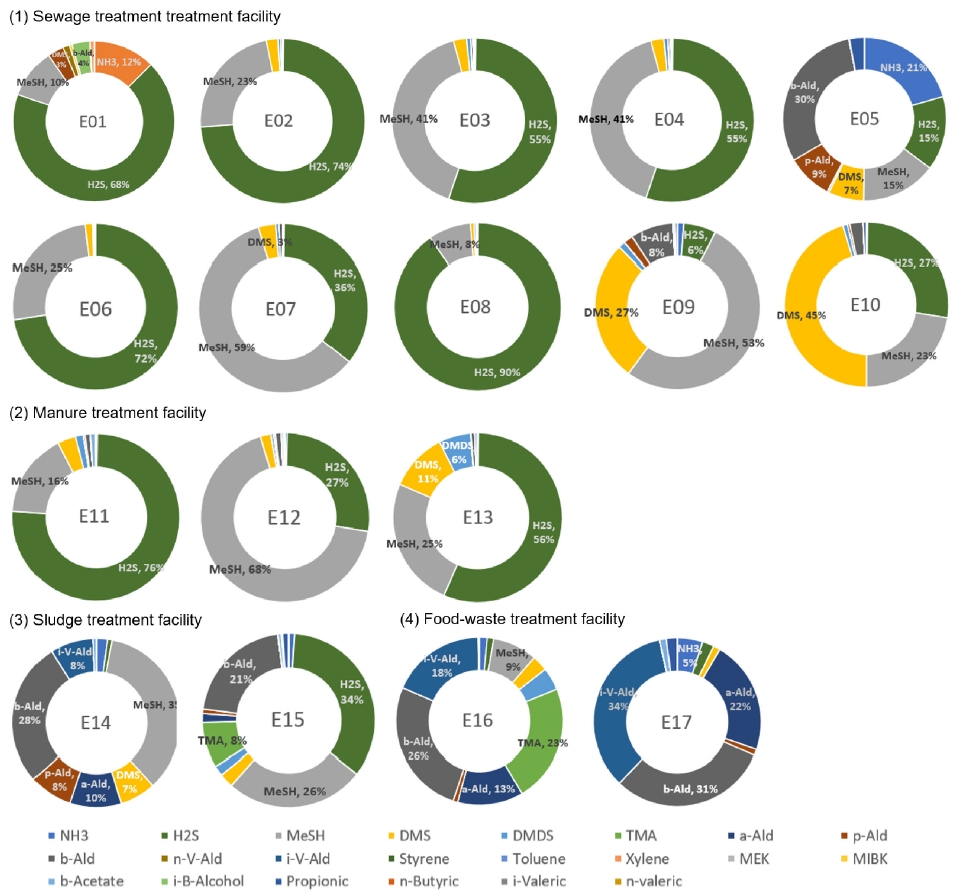

악취활성값(Odor activity value, OAV)을 이용하여 각 시설별 악취기여도(Odor contribution, OC)를 산출한 결과, 주요 악취물질의 기여도가 시설별 및 공정별로 차이를 보였다. Fig. 5에 4개 환경기초시설의 공정별 악취기여율을 나타내었다.

2단계 유입동(E05)을 제외한 하수처리시설에서 악취의 주요 원인은 황화합류로 시설 전체의 악취기여도는 82.5.0 ~ 99.7%로 매우 높은 비중을 차지하였으며, 특히 최초침전지(E02, E03, E06, E07)와 농축조(E04, E08)에서 높은 기여도를 보였다. 황화합물류 중 황화수소는 6.4 ~ 90.3%의 기여도를 나타냈으며, 메틸머캅탄은 8.2 ~ 59.4 %의 기여도를 나타내었다.

위생처리시설에서는 황화합물류가 전체 악취물질의 97.3 ~ 98.5%를 차지하였다. 이 중 황화수소가 27.3 ~ 75.9%의 기여도를 보였으며, 메틸머캅탄은 16.2 ~ 67.6%의 기여도를 나타내었다.

슬러지처리시설은 처리공정에 따라 악취기여도가 다르게 나타났다. 약액세정탑에서는 알데하이드류가 54.1%, 황화합물류가 43.1%를 차지하여, 알데하이드류가 주요 악취물질로 작용했다. 탈취소각로에서는 황화합물류가 65.1%의 높은 기여도를 나타내 주요 악취 원인으로 확인되었고, 알데하이드류는 23.4%로 상대적으로 낮은 기여도를 보였다.

음식물처리시설에서는 알데하이드류가 약액세정탑과 탈취소각로 모두에서 주요 악취 원인으로 나타났다. 약액세정탑에서는 알데하이드류가 58.3%, 황화합물류가 17.3%의 기여도를 보였으며, 탈취소각로에서는 알데하이드류 88.1%, 황화합물류 3.6%로 나타났다.

시설별 악취기여도는 기존 연구에서 보고된 타 지역의 결과와 유사한 경향을 보였으며, 본 연구를 통해 시설 내 악취방지시설 및 처리 공정의 차이에 따라 주요 악취물질이 달라질 수 있음을 확인하였다.

3.4. 복합악취 희석배수와 지정악취물질의 상관성

환경기초시설에서 발생하는 지정악취물질과 복합악취 희석배수와의 관계를 정량적으로 분석하기 위해 상관분석을 실시하였으며, 그 결과를 Table 7에 나타내었다.

분석 결과, 메틸머캅탄과 희석배수 사이에서 상관계수 0.826(p<0.01)로 가장 높은 상관관계를 보였으며, 그 외에 황화수소 0.585(p<0.01), 다이메틸설파이드 0.456(p<0.01)으로 비교적 높은 상관성을 보였다.

3.5. 복합악취 희석배수와 지정악취물질 간의 다중회귀분석

복합악취 희석배수에 영향을 미치는 지정악취물질을 분석하고 이들 간의 관계를 규명하기 위해 회귀분석을 실시하였다. 회귀분석은 유의수준 0.01을 기준으로 변수의 유의성을 평가하였으며, 모든 변수를 포함하는 모형으로 시작하여 불필요한 변수를 하나씩 제거한 최종 회귀모형의 회귀방정식 및 결정계수를 Table 8에 나타내었다.

최종 회귀모형의 결정계수(R2)는 0.786으로 복합악취 희석배수의 78.6%를 5개의 지정악취물질로 설명할 수 있는 것으로 나타났으며 유의성 검정 결과 유의수준 0.01 이하로 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 분산팽창지수(VIF)는 모두 10 미만으로 나타나 다중공선성 문제는 없는 것으로 판단되었다. 최종적으로 도출된 복합악취 희석배수와 지정악취물질 간의 관계는 아래와 같은 회귀식으로 표현된다.

위 식에서 황화수소와 메틸머캅탄, 다이메틸다이설파이드, 아세트알데하이드, 뷰틸아세테이트가 복합악취 희석배수에 유의미한 영향을 미치는 주요 변수임을 확인할 수 있었다.

4. 결 론

본 연구는 광주지역 환경기초시설에서 배출되는 악취물질의 특성을 파악하기 위해 복합악취 희석배수와 지정악취물질 농도를 조사하였고 측정된 자료를 통계분석 기법을 이용하여 복합악취 희석배수와 지정악취물질간의 관계를 연구하였으며 그 결과는 다음과 같다.

- 1) 4개의 환경기초시설에서 복합악취 희석배수를 분석한 결과, 부지경계에서는 3~10배의 희석배수를 나타냈으며, 배출구에서 측정된 복합악취의 희석배수는 시설의 종류 및 운영 방식에 따라 큰 차이를 보였다. 특히, 하수처리시설의 침전지와 농축조는 시기에 따라 악취 희석배수 변화가 컸으며, 가장 높은 희석배수를 나타내었다.

- 2) 부지경계에서 조사한 22종의 지정악취물질 중 최소감지농도를 초과한 물질은 8종이었다. 주요 물질은 황화수소, 메틸머캅탄, 알데하이드류 등이었다. 배출구에서는 시설별로 주요 악취물질이 상이했으며, 하수처리시설은 황화합물류가, 음식물처리시설은 암모니아와 알데하이드류가 높은 농도로 나타났다.

- 3) 악취활성값을 활용해 각 시설별 악취기여도를 평가한 결과, 하수처리시설과 위생처리시설에서는 황화합물류가, 음식물처리시설은 알데하이드류가 주요 악취 원인물질로 나타났다.

- 4) 하수처리시설, 위생처리시설, 음식물처리시설에서는 처리공정에 따라 주요 악취물질이 유사하게 나타났으나, 슬러지처리시설에서는 공정별로 주요 악취물질이 달라지는 경향을 보였다. 약액세정탑에서는 알데하이드류가 주요 악취물질로 나타난 반면, 탈취소각로에서는 황화합물류가 주요 악취물질로 분석되었다.

- 5) 복합악취 희석배수는 황화수소, 메틸머캅탄, 다이메틸설파이드 등의 지정악취물질과 높은 상관관계를 보였으며, 회귀분석 결과 복합악취 희석배수의 78.6%를 황화수소, 메틸머캅탄 등 5개의 지정악취물질로 설명할 수 있었다.

위와 같은 분석방법을 통한 연구 결과는 환경기초시설의 악취문제 해결을 위한 기초자료로 활용될 수 있으며, 향후 보다 정밀한 악취 관리 및 저감 대책 수립에 기여할 것으로 기대된다.

Acknowledgments

본 논문은 환경부의 재원으로 국립환경과학원의 지원(과제번호 NIER-2024-01-03-001)과 광주광역시 보건환경연구원의 지원(연구지원 및 역량강화)을 받아 수행하였습니다.

REFERENCES

-

Capelli, L., Sironi, S., Del Rosso, R., Centola, P., Rossi, A., Austeri, C., 2011, Olfactometric approach for the evaluation of citizens’ exposure to industrial emissions in the city of Terni, Italy, Sci. Total Environ., 409, 595-603.

[https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.10.054]

-

Chae, J. S., Kim, M. Y., Jeon, J. M, Ryu, H. W., Lee, T. H., Chae, J. S., 2022, A Study on the odor emission level aat public environmental facilities in Seoul, J. Odor Indoor Environ., 21, 374-382.

[https://doi.org/10.15250/joie.2022.21.4.374]

-

Choi, Y. L., Lee, S., W, Kim, D. K., Determination of volatile organic compounds and sulfur-based odorous substances from sewage treatment plants, J. Odor Indoor Environ., 2018, 17, 161-167.

[https://doi.org/10.15250/joie.2018.17.2.161]

-

Dincer, F., Muezzinoglu, A., 2006, Chemical characterization of odors due to some industrial and urban facilities in Izmir Turkey, Atmos. Environ., 40, 4210-4219.

[https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.12.067]

-

Guadagni, D. G., Buttery, R. G., Okano, S., Burr, H. K., 1963, Additive effect of sub-threshold concentration of some organic compounds associated with food aromas, Nature, 200, 1288-1289.

[https://doi.org/10.1038/2001288a0]

- Gong, B. J., Han, J. S., Kim, S. T., Kim, H. S., 2016. A Study on the correlation between the odor intensity and dilution factor of aromatic hydrocarbon, Ketone and Ester compounds, Kor. Soci. Urb. Environ., 16, 1-8.

-

Hellman, T. M., Small, F. H., 1974, Characterization of the odor properties of 101 petro chemicals using sensory methods, J. Air Pollut. Control Assoc., 24, 979-982

[https://doi.org/10.1080/00022470.1974.10470005]

- Jeon, J. M., Seo, Y. S., Jeong, M. H., Lee, H. S., Lee, M. D., Han, J. S., Kang, B. W., 2010, The emission characteristics of odor compounds fro environment fundamental facilities – case studies on 5 facilities (sewage, wastewater, livestock, night-soil and foodwaste) of treatment plants - , J. Odor Indoor Environ., 9, 80-89.

- Jo, S. H., Kim, K. H., Jo, H. J., Lee, M. H., Kim, Y. H., Ahn, J. H., Ryu, E. Y., Kim, Y. W., 2012, Changes in odorant emission patterns of boiled egg samples between fresh and decayed stages, J. Odor Indoor Environ., 11, 65-79.

-

Kim, J. B., Jeong S. J., 2009, The relaltion of between odor unit and odorous compounds in control areas using multiple regression alnalysis, J. Env. Hlth. Sci., 35, 191-200.

[https://doi.org/10.5668/JEHS.2009.35.3.191]

-

Ko, B. C., Lee, J. K., Lee, Y. S., Lee, M. G., Kam, S. K., 2012, A Study on odor emission characteristics of domestic sewage treatment facilities using composite odor concentration and hydrogen sulfide concentration, J. Environ. Sci. Intern., 21, 1379-1388.

[https://doi.org/10.5322/JES.2012.21.11.1379]

-

Lee, H. D., Jeon, S. B., Choi, W. J., Lee, S. S., Lee, M. H., Oh, K. J., 2013, A Novel assessment of odor sources using instrumental analysis combined with resident monitoring records for an industrial area in Korea, Atmos. Environ., 74, 277-290.

[https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2013.04.001]

- Lee, M. S., Kang, D. H., Keum, J. L., Kwon, B. Y., Jo, H. W., Lee, C. H., Kim, E. D., Lim, H. J., Song H. B., 2018, Emission characteristics of odor compounds from a sewage treatment plant near an industrial complex area in Daegu city, J. Environ Health Sci., 44, 178-187.

- Lee, T. Y., Lee, J. K., Lee J. K., 2009, Determination of major reduced sulfur gases emitted from wastes stored in environmental facility using GC/FPD, J. of the Korean Geo-Environ. Soci., 10, 37-43.

-

Leonardos, G., Kendall, D., Barnard, N., 1969, Odor threshold determinations of 53 odorant chemicals, J. Air. Pollut. Control. Assoc., 19, 91-95.

[https://doi.org/10.1080/00022470.1969.10466465]

- Ministry of Environment (ME), 2005, Odor threshold of major chemicals.

- Ministry of Environment (ME), 2006, A Study on the establishment of comprehensive anti-odor policy.

- Ministry of Environment (ME), 2012, Odor management handbook.

- Ministry of Environment (ME), 2022, Standard method of odor compounds.

-

Mun, S. M., Lee, H. D., Cho, S. W., Kang, D. H, Park, H. S., Oh, K. J., 2011, Dispersion Characteristics of odorous elements from nambu wastewater treatment plant and a nearby streams in Busan, J. Environ. Sci. Intern., 20, 953-962.

[https://doi.org/10.5322/JES.2011.20.8.953]

- Nagata, Y., 2003, Measurement of odor threshold by triangle odor bag method, Odor measurement Review, Ministry of Environment Japan, 118-127.

-

Oh, M. H., Shim, J. G., Huh, H. W., Yoon, T. H., Lee, E. Y., 2014, The emission characteristics of odor compounds from the each process of anaaerobic digester using swine manure and food waste, J. Odor Indoor Environ., 13, 168-174.

[https://doi.org/10.15250/joie.2014.13.3.168]

- Park, S. J., Kim, S. T., Lee, M. D., Han, J. S., 2010. A Study of on the measurement of odor threshold value of the specified offensive odor substances, J. Odor Indoor Environ., 9, 192-195.

-

Parker, D. B., Gilley, J., Woodbury, B., Kim, K. H., Galvin, G., Bartelt-Hunt, S., L., Li, X., Snow, D. D., 2013, Odorous VOC emission following land application of swine manure slurry, Atmos. Environ., 66, 91-100.

[https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2012.01.001]

-

Van Hatteveld, A. P.(Ton), Paul, H., Hendrik, H., 1999, A Review of 20 years of standardization of odor concentration measurement by dynamic olfactometry in Europe, J. Air. Waste. Manag. Assoc., 49, 705-715.

[https://doi.org/10.1080/10473289.1999.11499900]

Department of Environment Research, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Gwangju 61954 Koreajjw0105@korea.kr

Department of Environment Research, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Gwangju 61954 Koreayeonjae6989@korea.kr

Department of Environment Research, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Gwangju 61954 Koreah5y25n@korea.kr

Department of Environment Research, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Gwangju 61954 Koreajha0269@korea.kr

Department of Environment Research, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Gwangju 61954 Koreakang2023@korea.kr

Department of Environment Research, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Gwangju 61954 Koreayuni1000@korea.kr

Technical operation team, Environment Corporation of Gwangju, Gwangju 61954 Koreathanksok.park@eco-g.or.kr

Technical operation team, Environment Corporation of Gwangju, Gwangju 61954 Koreakms@eco-g.or.kr

Department of Environment Research, Health & Environment Research Institute of Gwangju, Gwangju 61954 Koreakyh7513@korea.kr