도서지역 조류의 행동권 및 서식지 이용분석: 괭이갈매기와 흑비둘기를 대상으로

Ⓒ The Korean Environmental Sciences Society. All rights reserved.

This is an Open-Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Abstract

For home range analysis, we applied the Minimum Convex Polygon (MCP 100%) and Kernel Density Estimation (KDE 50%, 95%) methods to define the core habitats (core habitat) and overall home ranges. The results showed that black-tailed gulls (Larus crassirostris) primarily used coastal and forested areas adjacent to the coast during the breeding season. Meanwhile, outside the breeding season, they tended to expand their home ranges to include ports and industrial areas. In the case of the black wood pigeon (Columba janthina), individuals BW1 and BW3 exclusively used the Japanese black pine community (Pinus thunbergii) throughout the day and night (100%), indicating a stable habitat preference. In contrast, individual BW2 exhibited different habitat uses, using both the Okamoto maple Korean beech community (Acer okamotoanum–Fagus engleriana) (41.0%) and the Japanese black pine community (Pinus thunbergii) (39.9%). Analysis of habitat use patterns by time of day revealed that black wood pigeons tended to explore a broader area for foraging during the day. Meanwhile at night, they moved into densely forested areas with a high concealment capacity. Additionally, seasonal changes influenced the movement patterns of black-tailed gulls, as they shifted from natural habitats to areas with high human activity after the breeding season. This study has provided important insights into the spatial ecological characteristics of island-dwelling birds and underscores the need to establish habitat conservation strategies that account for species-specific and seasonal differences. In avian home-range studies, it is crucial to employ various analytical methods and approaches to assess the long-term ecological impacts on home range dynamics.

Keywords:

Current vegetation map, Kernel density estimation, Land cover, Minimum convex polygon, Ulleung island1. 서 론

행동권(Home range)이란 섭식, 휴식, 번식 등 특정 목적을 가지고 주기적으로 서식하는 동물의 영역을 의미한다(Lee and Lee, 2022). 야생조류의 행동권 연구는 각 종의 생태적 특성을 이해하고, 서식지 관리 및 보전 전략을 수립하는 데 중요한 기초자료를 제공한다(Xia et al., 2023; Park et al., 2024). 특히, 도서지역에 서식하는 조류의 행동권을 분석하는 것은 본 종들의 서식지(번식지, 월동지 등) 활용 패턴뿐만 아니라 도서지역의 환경변화를 파악하는데 필수적이다.

조류의 서식지 선택은 단순한 공간적 분포가 아니라, 이질적인 공간(육상생태계, 수생태계, 해양생태계)속에서 나타나는 선택이다. 따라서 이동경로, 행동권 등을 분석할때 토지 피복유형이 가지는 특성을 반영하는 것이 필수적이다(Melles et al., 2003; Vallecillo et al., 2009; Newton et al., 2009).

최근 야생동물위치추적기 기술의 발전으로 보다 정밀한 연구가 가능해졌으며, 이로 인해 다양한 종의 행동권 연구가 활발히 진행되고 있다(Choi et al., 2019a; Kim et al., 2021).

울릉도는 내륙과 약 137 ㎞(강원도 삼척) 이격되어 있는 해양과 산림 환경이 결합된 독특한 생태적 특성을 가진 섬으로, 괭이갈매기(Larus crassirostris)의 집단번식지가 위치하고, 국내 법정보호종인 흑비둘기(Columba janthina)의 최대 서식지로 알려져 있다(Choi et al., 2019b).

괭이갈매기는 국내 대표적인 해양성 조류로 서해, 남해, 동해 등 도서지역에 집단번식지가 위치하고 있으며, 3월부터 번식지에 도래하여 둥지 지을 곳을 선점하고 4월부터 번식을 시작하고, 흑비둘기는 국내에서 서식하는 비둘기과 조류 중 가장 큰 종으로 동아시아-태평양 지역 섬의 고유종으로 일본의 여러 섬과 한국의 남부 섬 지역에서 서식한다(Kwon, 2004; Seki and Takano, 2005; Brazil, 2009; Won and Kim, 2012). 이처럼 두 종은 도서지역에 특화된 서식 패턴을 가지고 있으며, 도서지역 환경변화의 지표종으로 중요한 역할을 할 가능성이 높다.

본 연구는 야생동물위치추적기를 활용하여 본 종들의 행동권을 파악하고, 랜드커버(Land cover) 분석을 실시하여 두 종의 환경요인에 따라 어떻게 분포하는지 분석하여, 이를 통해 두 종의 보전 전략 수립, 도서지역 서식지 보호에 필요한 기초자료로 제공하고자 한다.

괭이갈매기와 흑비둘기의 행동권에 관한 연구로는 Park et al.(2024)의 국내여러 번식지에서 괭이갈매기의 행동권을 GPS 추적을 통해 분석하여 번식기와 비번식기 동안 공간 활용의 차이를 규명하였으며, Xia et al.(2023)는 중국에서 번식하는 괭이갈매기의 연중 이동 경로를 추적하여 번식 후 개체별 이동 범위 및 월동지 선택의 차이를 밝혀냈다. 한편, 흑비둘기의 행동권과 관련된 연구 중 Choi et al.(2019a)의 연구에서 야생동물위치추적기를 활용하여 울릉도에서 번식하는 개체들이 일본으로 이동하는 것을 최초로 확인하고, 계절에 따른 장거리 이동 패턴을 제시하였다. 또한, Choi et al.(2019b)의 연구에서는 울릉도의 흑비둘기가 특정 상록활엽수림을 선호하며, 번식기 이후 섬을 완전히 떠나는 경향을 보인다는 점을 확인하였다.

이러한 선행 연구를 바탕으로 본 연구에서는 괭이갈매기와 흑비둘기의 행동권을 보다 정밀하게 파악하고, 랜드커버를 활용하여 두 종의 공간적 분포 및 이동 패턴에 미치는 영향을 규명하고자 한다. 또한, 환경적 요인이 종별 행동권에 미치는 영향을 평가함으로써, 향후 울릉도에 서식하는 조류뿐만 아니라 다른 도서지역에서 서식하는 종들을 보호하며, 도서지역의 보전·관리에 기여할 수 있을 것으로 사료된다.

2. 연구방법

2.1. 야생동물위치추적기 부착

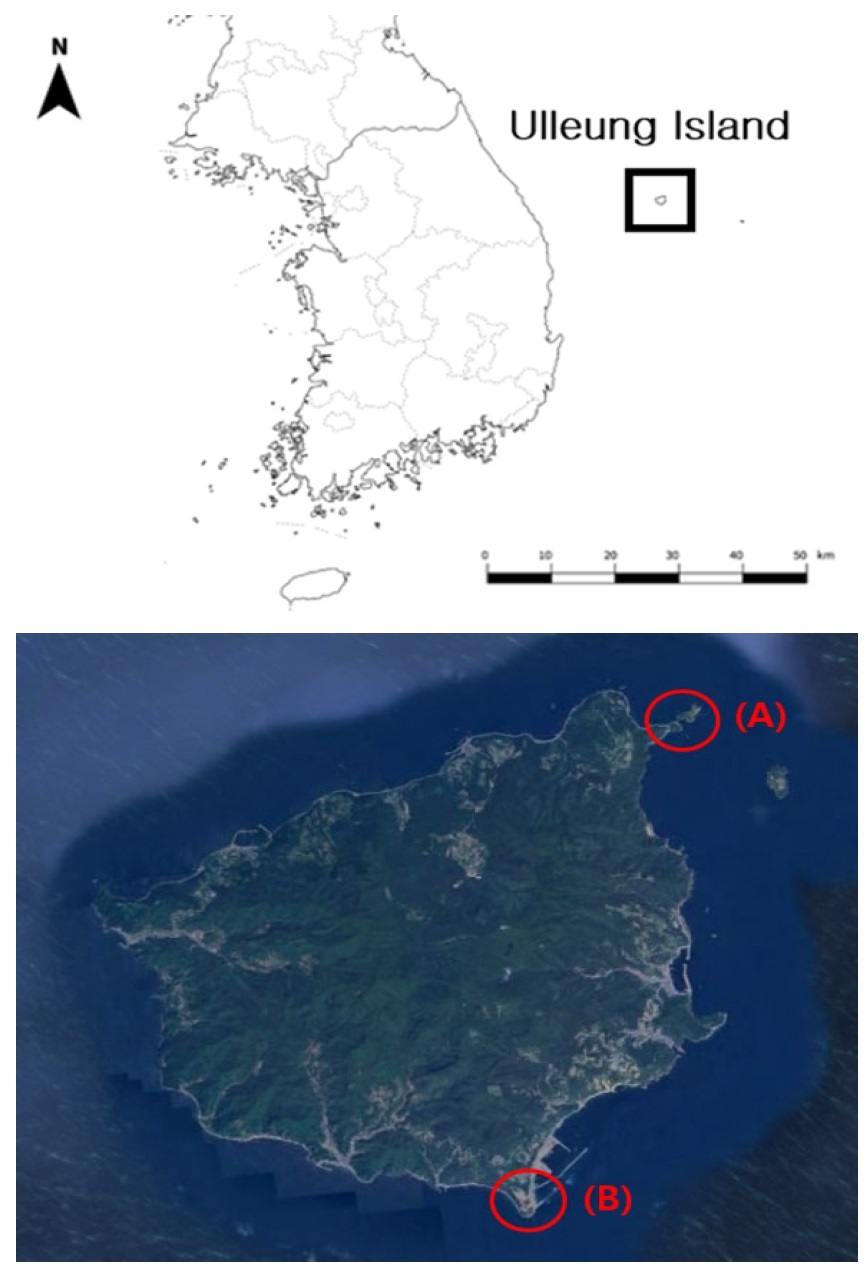

본 연구지역은 괭이갈매기의 집단번식지가 위치하고, 흑비둘기의 최대서식지로 알려진 울릉도에서 실시하였다. 울릉도는 행정구역상 경상북도 울릉군에 속하며, 북위 37°14' 14"∼ 37°33' 1", 동경 130°47' 37"∼130°52' 20"에 위치한다. 면적은 72.8 ㎢, 최고점은 성인봉(984 m)이다. 온화한 해양성 기후를 띠며, 연평균 기온은 약 12℃, 강수량은 1,485 ㎜로 보고되었다(The Academy of Korean Studies, 2025). 괭이갈매기 포획장소는 울릉도 북동쪽 동경 130°55' 16", 북위 37°32' 36"에 위치한 관음도에서 실시하였다. 관음도 내부는 동백나무와 억새로 이루어져 있으며, 약 15,000개체의 괭이갈매기가 번식하는 것으로 알려져 있다. 흑비둘기의 포획장소는 동경 37°27' 31", 북위 130°52' 22"로 주변에는 말오줌나무(Sambucus racemosa subsp. pendula (Nakai) H.I. Lim and Chin S. Chang) 및 후박나무(Machilus thunbergii Siebold and Zucc)가 분포하고 있는 산림이다(NIBR, 2025)(Fig. 1).

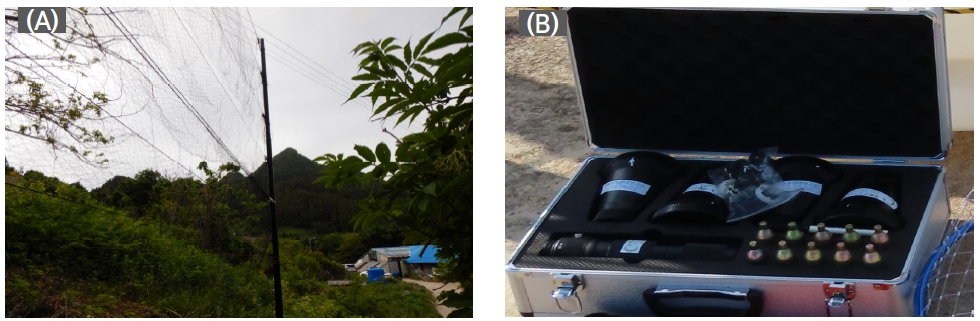

포획시기는 괭이갈매기의 경우 번식기인 2021년 5월 3개체, 2022년 5월에 1개체 총 4개체를 포획하였으며, 흑비둘기는 2021년 6월에 2개체, 2022년 6월에 1개체 총 3개체를 포획하였다. 괭이갈매기는 울릉군청에 허가를 받았으며, 흑비둘기의 경우 문화재청 및 환경청에 각각 허가를 받아 포획하였다. 포획장비는 두 종모두 Mist net과 Net gun 두가지 장비를 사용하였다(Fig. 2). 포획 후, 야생동물위치추적기인 WT-300 (GPS-Mobile Phone Based Telemetry, KoEco)을 등쪽에 Back-pack 형태로 부착하였다(Kenward, 1985). 야생동물위치추적기 WT-300의 무게가 17 g인 점을 고려하여 체중에 4%를 넘지 않도록 선별하여 각 개체에 일련번호를 부여 하였다(Table 1).

괭이갈매기는 각각 BT1, BT2, BT3, BT4의 일련번호를 부여하였으며, BT1, 2, 3은 2021년 5월에 추적을 시작하여 각각 10월(BT1), 11월(BT2), 8월(BT3)에 종료 되었으며, BT4는 2022년 5월에 시작하여 8월에 종료되었다. 흑비둘기의 경우 BW1, BW2, BW3의 일련번호를 부여하였으며, BW1, 2는 2021년 6월에 시작하여 각각 8월(BW1), 10월(BW2)에 추적이 종료되었다. BW3의 경우 2022년 6월에 추적을 시작하여 2023년 2월에 추적이 종료되었다.

2.2. 데이터 수집

본 연구를 수행하기위해 야생동물위치추적기인 WT-300를 사용하였으며, WT-300은 전용 관제시스템을 통해 좌표 데이터를 다운로드 할 수 있는 제품으로 제공되는 데이터에는 DOP (Dilution of precision) 값이 포함되어 있다. 또한, PDOP (Position dilution of precision)와 HDOP (Horizontal dilution of precision)의 평균값을 제공을 하며, 좌표 데이터는 4시간 마다 저장하고, 배터리 소모를 최소화하기 위해 매일 12시마다 저장된 좌표 데이터를 전송하도록 설정하였다. 연구에 앞서 연구 표본인 7개체(괭이갈매기 4개체, 흑비둘기 3개체)의 위치 좌표에 대한 DOP 값을 검토하였으며, 이 중 DOP 값이 5 이상인 좌표는 분석에서 제외하였다(Tahsin et al., 2015).

2.3. 랜드커버

본 연구에서는 ESA WorldCover 10 m 2021 v200에서 제공하는 랜드커버 데이터를 기본 지도(Base map)로 활용하였다. WorldCover 2021 v200은 2020년과 2021년의 Copernicus Sentinel-1, 2 아카이브에서 추출된 10 m 해상도의 연간 중앙값 및 백분위수 합성 데이터로 국제 표준 체계 LCCS (Land cover classification system)에 기반한 10개의 맵코드(Map code)를 제공하고 있다(Zanaga et al., 2022) (Table 3).

산새인 흑비둘기의 경우, 식생도를 확인하기 위해 National Institute of Ecology(2021)에서 제공하는 전국자연환경조사 4차 현존식생도를 추가로 적용하였다.

2.4. 행동권 및 통계 분석

본 연구는 시간대별 좌표 정보를 기반으로 누적된 데이터를 활용하여 분석을 수행하였으며, 지리정보 소프트웨어 QGIS 3.28.x와 인터프리터 기반 프로그래밍 언어 R 4.x를 이용하였다(Kauhala and Auttila, 2010). 위치 데이터를 활용하여 볼록다각형을 그려 개체의 행동권을 추정하는 최소볼록다각형법(Minimum convex polygon method, MCP) 100%를 사용하였다. MCP 100%는 개체가 한번 다녀간 영역까지 행동권에 포함시키는 한계가 있어(Murphy and Dowding, 1995; Walton et al., 2001) 이를 보완하기 위해 위치 데이터의 밀도를 고려한 커널밀도추정법(Kernel density estimation, KDE)을 병행하여 분석을 진행하였다. KDE 방법에서는 개체의 위치 사용 빈도를 반영하여 95% 범위(일반 서식지)와 50% 범위(핵심 서식지)를 산출하였다(Seaman et al., 1999; Walton et al., 2001).

또한, 본 종들의 핵심 서식지(Core habitat) 여부를 결정하는 요인을 분석하기 위해 다양한 통계 분석 및 기계 학습 기법을 활용하여 서식지 이용 패턴을 정량적으로 평가하였다. 서식지 이용과 랜드커버 간의 관계를 분석하기 위해 비모수 검정인 Mann-Whitney U 검정을 실시하였고, 주·야간에 따른 서식지 이용 차이를 확인하기 위해 카이제곱 검정(Chi-square test)을 수행하였다. 계절적 변동에 따른 서식지 이용 차이는 일원배치 분산분석(One-way ANOVA)과 사후 검정(Tukey's HSD)을 통해 분석하였으며, 핵심 서식지 예측을 위해 랜덤 포레스트(Random forest) 기반의 서식지 예측 모델을 활용하였다.

3. 연구결과

3.1. 괭이갈매기

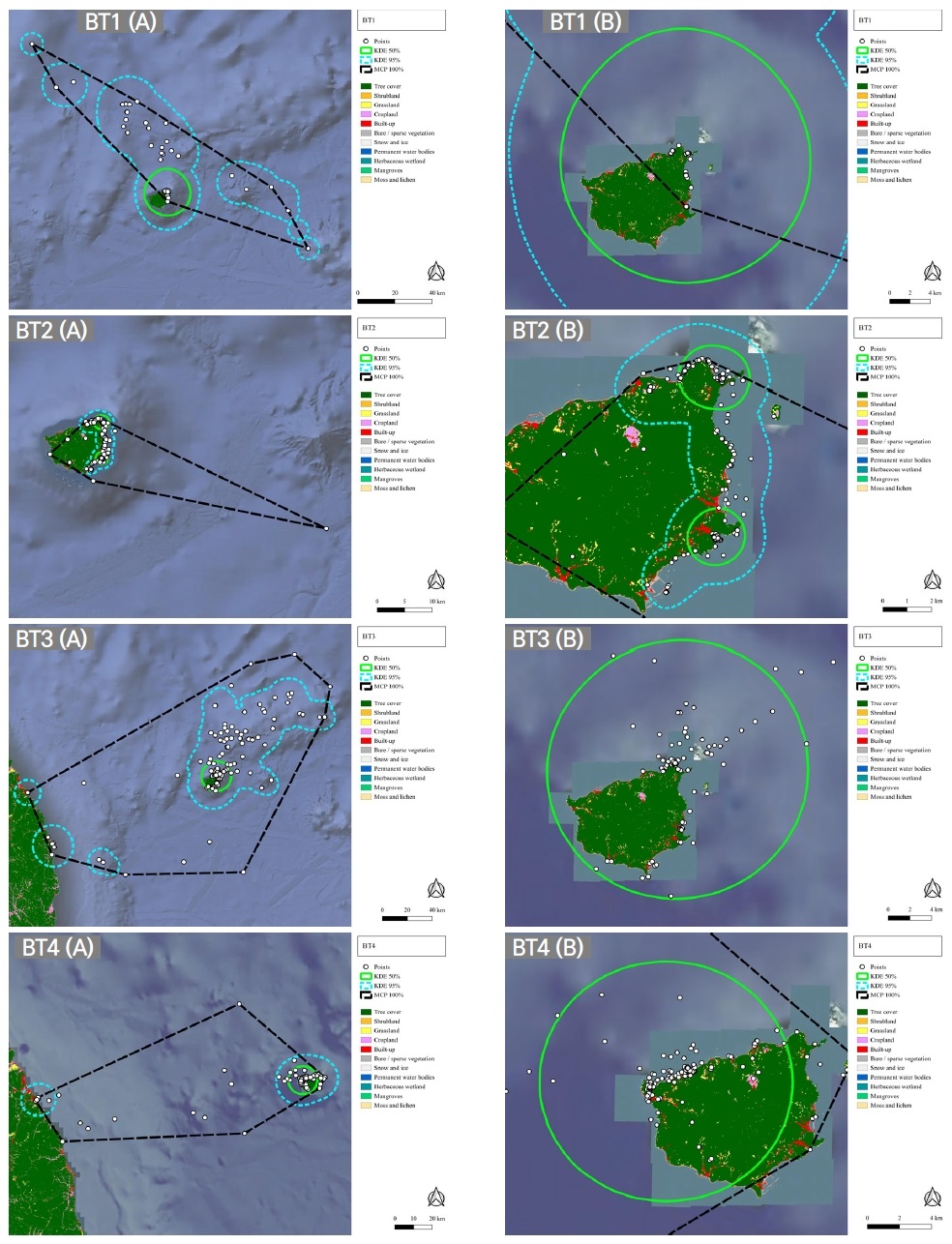

괭이갈매기의 울릉도 행동권은 주로 수목 지역(Tree cover)과 해안선에 집중되어 있는 것으로 확인되었다. KDE 50%의 경우 수목 지역과 해안선에 분포하였으며, MCP 100%의 경우 일부 농경지(Cropland)와 주거 및 상업지역(Built-up)에도 분포하는 것으로 확인되었으나, 활용빈도는 낮은 것으로 나타났다. 또한, MCP 100%는 해양 이동을 포함하여 울릉도 인근까지 확장되어 있는 것으로 확인되었다(Fig. 3). 반면, 일본 내 행동권은 해안 및 도심 지역을 포함하여, 항구 및 산업지역과 연계된 특징을 보였다. KDE 50%의 경우 해양과 항구 지역을 중심으로 분포 하였으며, 일부 내륙 지역에서도 확인되었다. MCP 100%의 경우 해양 이동을 포함하여 넓은 범위에서 확인되었다(Fig. 4).

이는 번식기에는 새끼의 안전을 위해 인가 및 산업지역과 먼 지역에서 섭식활동을 하며, 번식이 끝난 후에는 사냥활동보다 에너지 소비가 적은 수산물 관련 공장 및 수산시장 등 에서 섭식활동을 하기때문에 나타난 행동패턴으로 사료된다.

괭이갈매기는 번식기동안 주로 영구 수역(Permanent water bodies)에서 활동한 것으로 확인되었으며, BT1 개체는 주간 78.3%, 야간 97.9%의 비율로 해양활동 비율이 높게 나타났다. BT3, BT4의 경우 영구 수역 이용률이 각각 50.3%, 49.5%로, 수목 지역의 각각 32.2%, 37.6%에 비해 약간 높았다. 반면, BT2의 경우 주간 영구 수역 이용률은 25.5%로 상대적으로 낮았으며, 초지(Grassland)와 수목 지역(Tree cover)을 다른 개체보다 적극적으로 활용하는 패턴을 보였다. 그러나 BT4를 제외한 개체에서 해양활동이 야간에 증가하는 경향을 보였다. 비번식기동안 BT1과 BT2도 해양 이용 비율이 각각 76.6%, 52.0% 높게 나타났다. BT1개체는 나지(Bare / sparse vegetation)를 주·야간에 19.1~29.8%의 비율로 이용하였다. BT2 개체는 다른개체에 비해 인가 및 상업지역(Built-up) 비율이 16.7~36.0%로 높게 확인되었는데, 이는 항구 및 인공 구조물과 같은 도시 환경을 서식지로 활용하는 특성을 반영한다. BT3 및 BT4 개체군은 비번식기 주·야간 모두 해양에서 100% 머무르며, 육상 서식지를 거의 활용하지 않는 패턴을 보였다(Table 4). BT3은 오사카(Osaka) 지역의 해양에서 서식하는 것으로 확인되었으며, 이 지역은 여객선, 어선 등 선박 활동이 많은 지역으로 확인되었다. 또한, BT4는 일본 사누키시(Sanuki)에 위치한 시도만(Shido Bay)에서 서식한 것으로 확인되었으며, 이 지역은 어업할동 및 양식활동이 활발한 곳으로 확인되었다.

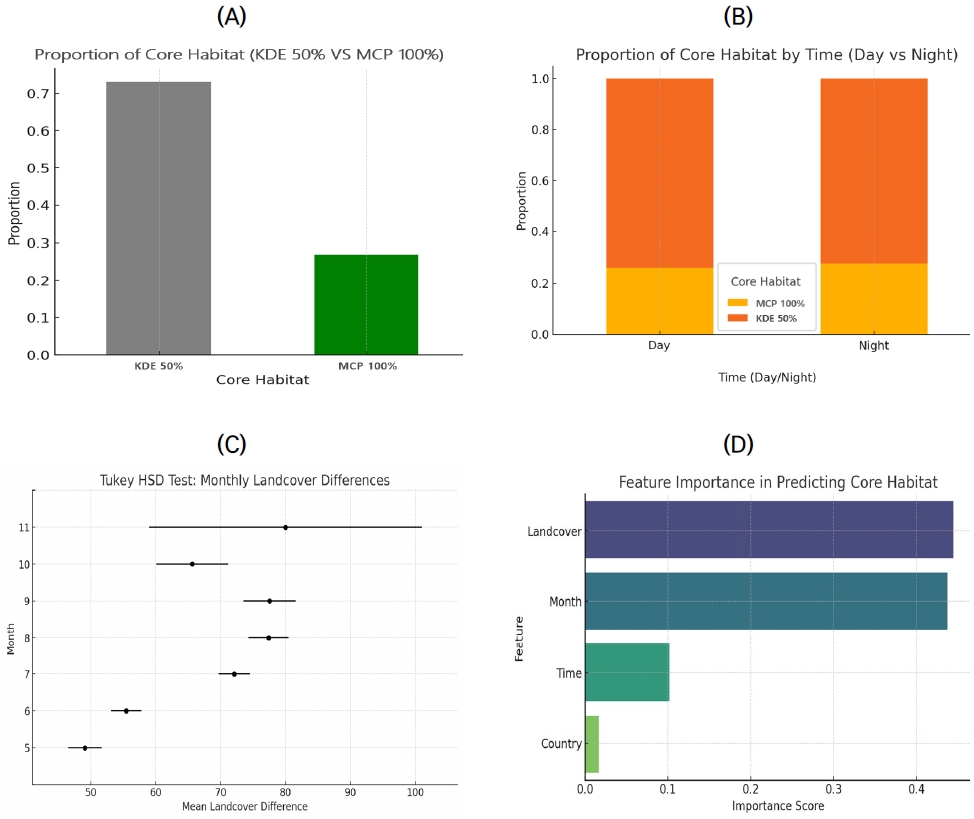

괭이갈매기 서식지 이용 패턴 분석결과, 핵심 서식지는 주로 특정 랜드커버 (Land cover) 유형이 분포된 지역에 집중되어 있는 것으로 나타났다(p < 0.05). 시간대별 행동 패턴 분석 분석결과, 주·야간에 따라 핵심 서식지 비율에 차이가 있으며(p < 0.05), 괭이갈매기는 밤보다 낮 동안 핵심 서식지에서 활동하는 비율이 높은 것으로 나타났다. 이는 섭식, 번식, 휴식 패턴과 연관될 가능성이 있음을 시사한다. 또한, 계절적 변동 분석결과, 월별 랜드커버 유형 차이가 있음을 확인하였으며(p < 0.05), 5~8월 사이에 서식하는 랜드커버 유형이 변화되는 것을 확인 할 수 있었다. 서식지 예측 모델 분석 결과, 전체 정확도(Accuracy)는 77.5%로 나타났으며, 괭이갈매기의 핵심 서식지는 맵 코드 값이 높은 랜드커버 유형과 계절적 요인의 영향을 크게 받는 것으로 분석되었다(Fig. 5). 랜드커버 유형은 괭이갈매기의 서식지를 예측하는 데 중요한 역할을 하였으며, 본 분석 결과 괭이갈매기는 비교적 개방적이고 인간 활동과 인접한 환경을 선호하는 경향을 보이는 것으로 해석된다.

3.2. 흑비둘기

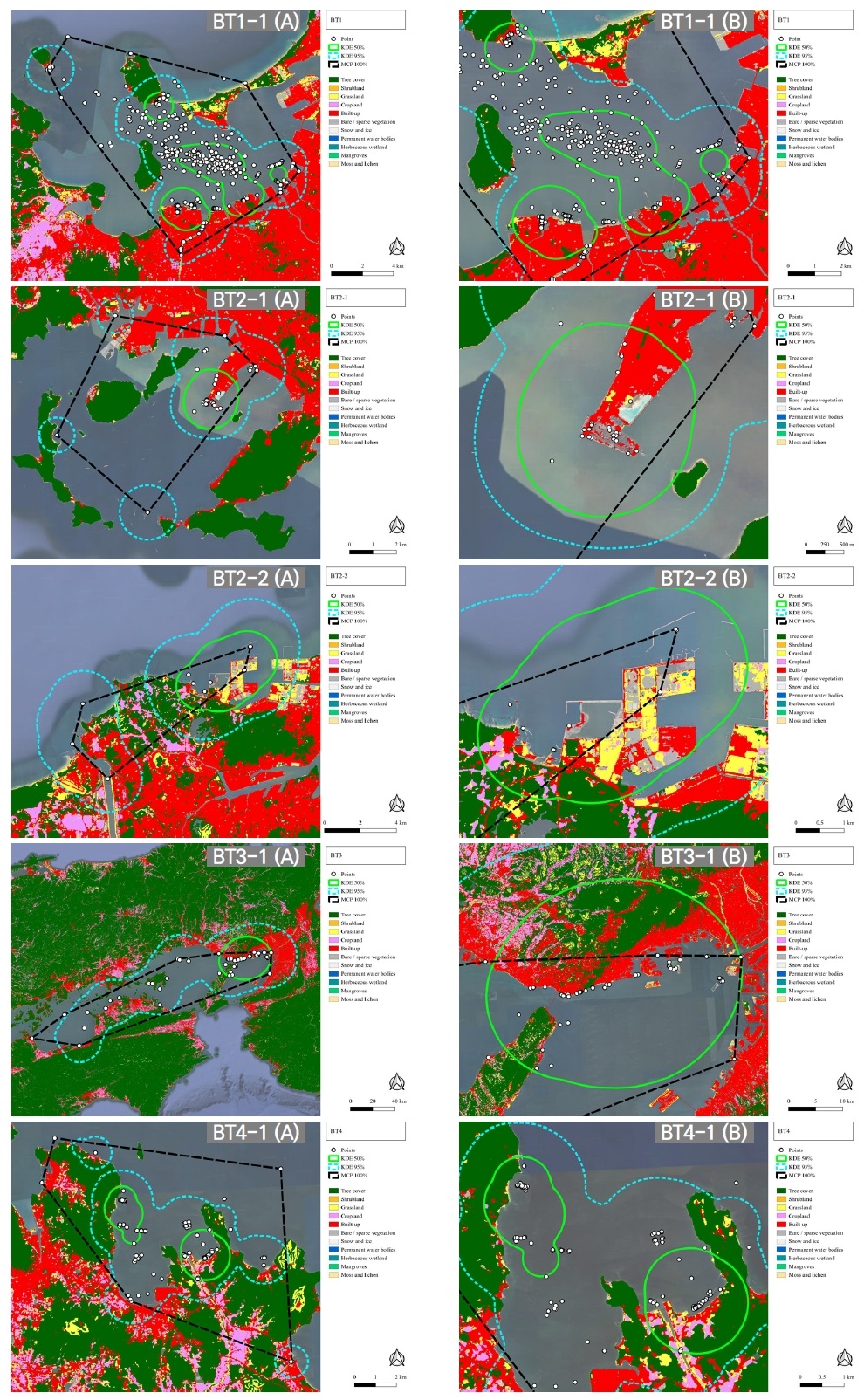

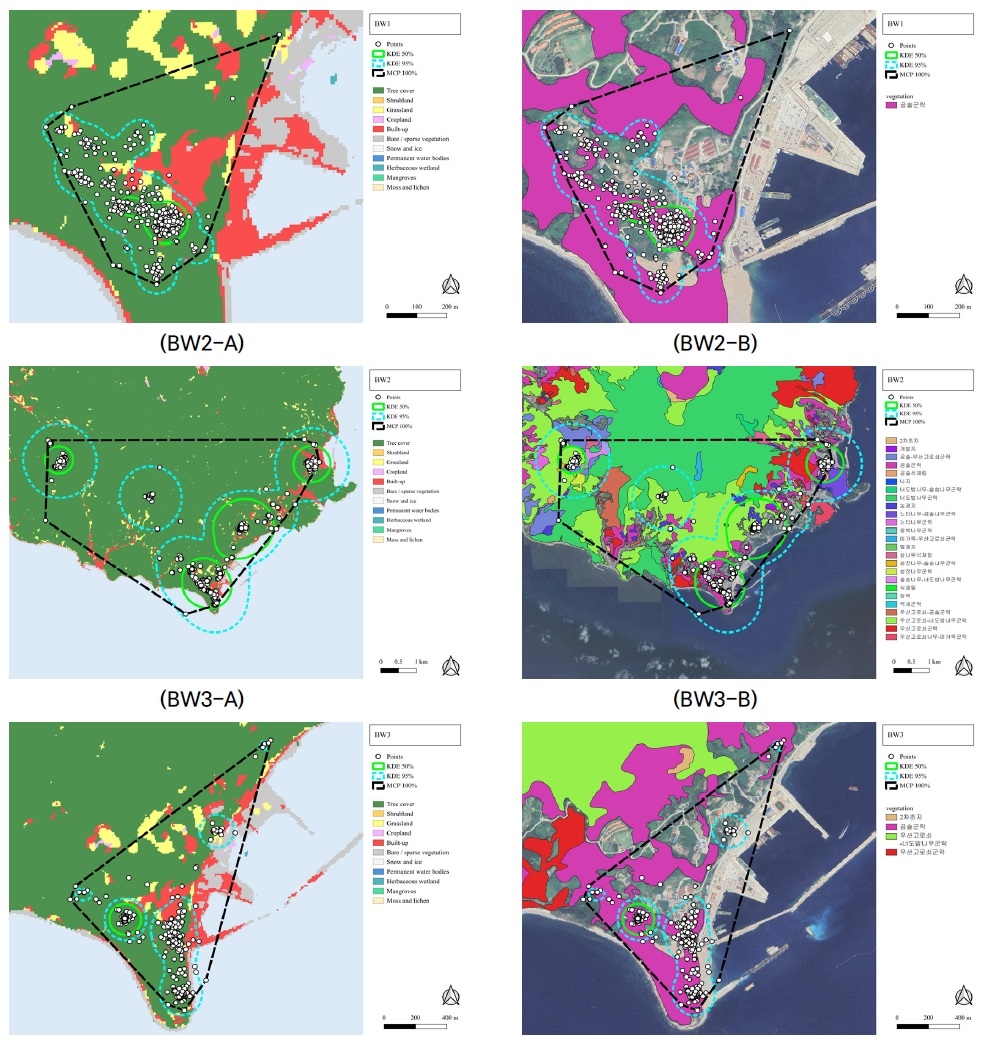

흑비둘기의 행동권은 주로 해안가에 위치한 수목 지역(Tree cover)과 농경지(Cropland), 인가 및 상업지역(Built-up)을 이용한 것으로 확인되었다. KDE 50%의 경우 수목지역과 관목지역(Shrubland)에 집중되어 있으며, 일부 개체는 항구 및 상업지역에서도 활동한 모습이 보였다. 흑비둘기는 주로 곰솔군락 및 우산고로쇠-너도밤나무군락에서 서식하는 것이 확인되었다. BW1과 BW3이 서식한 곳으로 확인된 곰솔군락은 흑비둘기의 먹이원인 말오줌나무와 후박나무가 산재하고 있는 것으로 확인되었으며, 흑비둘기는 은신처와 먹이원을 동시에 얻기 위한 선택적 서식지 이용과 관련이 있을 것으로 사료된다. 반면, BW2의 경우 우산고로쇠-너도밤나무군락 및 곰솔군락에서 서식하는 것이 확인되었다. 또한, 일부 농경지와 나지, 해안가 등에서 활동한 것으로 확인되었다(Fig. 6).

흑비둘기 BW1과 BW3 개체는 주·야간에 곰솔군락을 100% 이용하는 특징을 보였다. BW1과 BW3이 서식한 곰솔지역은 말오줌나무 및 후박나무가 산재하고 있는 것을 확인하였다. 반면, BW2의 경우 주간에 우산고로쇠-너도밤나무군락(41.0%)과 곰솔군락(39.9%)에서 주로 활동한 것으로 확인되었으며, 특히, 우산고로쇠-너도밤나무군락은 높은 사용률을 보이며, 먹이활동과 연관된 서식지로 연관되어 있을 것으로 판단된다. 야간에는 우산고로쇠-너도밤나무군락의 이용률이 1.4% 증가하였으며, 곰솔군락의 이용률은 5.4% 감소한 것으로 나타났다. BW2는 우산고로쇠-너도밤나무군락을 주요 서식지로 이용하며, 주간에는 넓은 지역을 탐색하여 먹이원을 확보하고, 야간에는 보호받을 수 있는 숲 내부로 이동하여 서식하는 경향을 보이고 있다(Table 5).

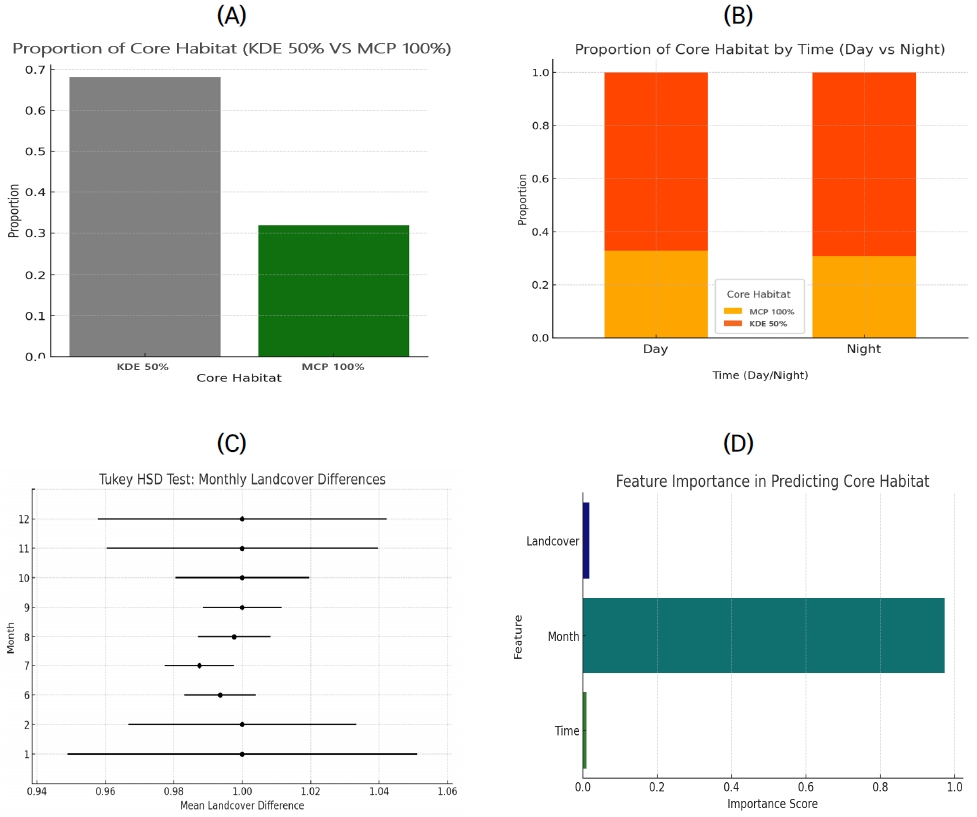

흑비둘기의 서식지 이용 패턴 분석 결과, 흑비둘기는 침엽수 군락(곰솔군락) 및 활엽수 군락(너도밤나무, 우산고로쇠 등)을 선호하는 것으로 나타났으며, 핵심 서식지 값이 유의미하게 높은 것으로 나타났다(p < 0.05). 시간대별 랜드커버 유형 분석 결과, 주·야간 간 랜드커버 유형의 비율 차이는 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났으며, 이는 흑비둘기가 주·야간에 유사한 서식지 유형을 이용하고 있음을 시사한다. 반면, 계절적 변동 분석결과, 월별 서식지 유형 차이가 나타났으며(p > 0.05), 이는 번식기와 먹이 자원의 계절적 변화와 관련 있을 것으로 판단된다. 서식지 예측 모델의 전체 정확도(Accuracy)는 72.5%로 나타났으며, 흑비둘기의 서식지는 먹이원이 풍부해지는 계절적 영향의 중요도가 가장 높게 나타났다. 반면, 랜드커버 유형과 시간대는 서식지 예측을 기여하는 비중이 매우 낮게 나타나 본 종은 특정 공간적 서식지 유형보다 계절적 자원 변화에 민감하게 반응하는 것으로 분석되었다(Fig. 7). 이는 흑비둘기가 환경의 구조적 특성보다 일시적 자원 이용 가능성에 따라 서식지를 선택하는 경향을 보이는 것으로 해석된다.

4. 고 찰

본 연구에서는 괭이갈매기와 흑비둘기의 행동권을 분석하고, 서식지 이용 패턴을 규명함으로써 도서지역 조류의 보전 전략 수립을 위한 기초자료를 제공하였다.

괭이갈매기의 울릉도에서의 행동권은 수목 지역과 해안선에 집중되어 있었으며, 일부 농경지와 주거지 및 상업지역에도 분포하는 것으로 확인되었다. 반면, 일본에서는 해안, 도심지를 포함하여, 항구 및 산업지역과 연계된 특징을 보였다.

또한, 괭이갈매기 BT1 개체는 번식기 주간에 78.3%, 야간에는 97.9%의 비율로 영구 수역(Permanent water bodies)을 이용하며, 전반적으로 해양 활동 비율이 매우 높게 나타났다. 반면, BT2는 주간 영구 수역 이용률이 25.5%로 상대적으로 낮았으며, 대신 초지(Grassland)와 수목 지역(Tree cover)을 다른 개체보다 더 적극적으로 활용하는 경향을 보였다. BT3와 BT4 개체는 야간에 영구 수역 이용 비율이 각각 68.4%, 44.6%로 주간(50.3%, 49.5%)보다 증가하였으며, 특히 비번식기에는 두 개체 모두 야간에 100%의 해양 이용률을 보여 대부분의 개체에서 야간 해양 활동이 증가하는 양상을 확인할 수 있었다. 이러한 경향은 인간의 활동이 주로 주간에 집중되어 있는 시간대적 특성과 관련이 있을 수 있으며(Ditchkoff et al., 2006), 괭이갈매기가 섭식에 따른 에너지 소비를 최소화하기 위한 전략으로 야행성 수산물(오징어 등)을 어획하는 어선을 따라 야간에 해양으로 이동했을 가능성을 시사한다. Ma et al.(2022)은 괭이갈매기가 일반적으로 주행성으로, 주간에 섭식하고 야간에는 휴식 활동을 한다고 보고하였으나, 본 연구에서는 괭이갈매기가 바다에서 야행성 활동을 보이며, 야간 섭식에서 이점을 얻고 있을 가능성을 제시한다. 이러한 결과는 Burger and Staine(1993), McNeil et al.(1993)의 연구에서 제시된 일부 종의 야간 행동과 일치한다.

흑비둘기는 수목 지역과 관목 지역에 집중되어 있으며, 주로 곰솔 군락, 우산고로쇠-너도밤나무군락에서 확인되었다. 일부 농경지, 나지, 해안가 등에서의 활동이 확인되었다. 남방계 식물인 후박나무는 주로 해안에 인접한 저지대(해발 고도가 낮은 지역)에 분포하며, 해안 주변 곰솔 식재림의 중·하층에서도 생육하는 것으로 확인되었다(Park et al., 2013). 이러한 점을 종합해 볼 때, 흑비둘기의 이동은 먹이원의 분포와 위치에 밀접하게 영향을 받으며, 계절적 또는 공간적 자원 이용 가능성에 따라 유동적인 서식지 선택 전략을 취하는 것으로 해석된다.

현존식생도를 기반으로 한 흑비둘기 핵심 서식지 분석 결과, BW1 및 BW3 개체는 번식기 주·야간 모두 곰솔군락을 100% 이용하는 것으로 나타났다. 해당 지역에는 말오줌나무 및 후박나무 등 상록활엽수가 산재하고 있음이 확인되었다. 반면, BW2 개체는 주간에 우산고로쇠-너도밤나무군락과 곰솔군락을 각각 41.0%, 39.9%의 비율로 이용하였으며, 야간에는 우산고로쇠-너도밤나무군락 이용률이 42.4%로 증가하고 곰솔군락 이용률은 34.5%로 감소하였다.

흑비둘기는 주로 마가목, 보리밥나무, 후박나무 등 상록활엽수의 열매를 주요 먹이원으로 섭식하는 것으로 알려져 있으며(Yang et al., 2015), BW2 개체는 초기에는 BW1 및 BW3과 동일하게 곰솔군락을 주로 이용하였으나, 계절에 따라 열매 자원이 변화함에 따라 유조와 함께 먹이원을 찾아 핵심 서식지를 이동한 것으로 해석된다(Choi, 2019). 또한, BW2는 야간에 숲 내부 활엽수가 우점하는 군락으로 이동하는 경향을 보였으며, 이는 포식 회피 및 은신을 위한 전략일 가능성이 있다. 이와 같이 흑비둘기는 열매 자원과 은신 공간을 모두 고려하여 시간대에 따라 유연하게 서식지를 선택하는 것으로 판단된다.

한편, 도서지역에 서식하는 고유종은 내륙종에 비해 좁은 서식지 범위, 한정된 개체군, 낮은 유전적 다양성으로 인해 기후변화나 서식지 교란 등에 더욱 취약한 생태적 특성을 가지며(Frankham, 1997; 1998), 이에 따른 장기적 보전 전략 수립이 요구된다.

서식지 이용 패턴 분석으로 괭이갈매기는 주간 활동 패턴이 뚜렷하다는 것을 확인하였으며, 먹이 섭취, 번식, 휴식 등 생태적 특성이 시간대에 집중되는 반면, 흑비둘기는 주·야간의 활동의 차이가 크지 않아 핵심 서식지 내 활동과 휴식이 균형을 유지하고 있음을 확인할 수 있었다. 이에 따라 괭이갈매기는 낮 시간대의 인위적인 교란(관광, 개발)에 영향이 있을 가능성이 커 낮 시간대의 서식지 관리 강화가 필요하며, 흑비둘기는 특정 시간대보다는 연중 지속적인 보호가 더 효과적일 것으로 판단된다. 괭이갈매기는 랜드커버 유형에 따라 서식지 선택에 뚜렷한 차이를 보이며, 이는 본 종이 특정 토지피복 환경에 대한 선호성을 가진다는 것을 시사한다. 이에 따라 주요 서식지 유형의 특성을 파악하고, 이를 기반으로 한 관리 전략 마련이 요구된다. 반면, 흑비둘기는 특정 식생 유형을 중심으로 한 보다 정밀한 맞춤형 관리 전략이 필요하다. 두 종 모두 시간대 보다 랜드커버 유형 변화 및 계절적 변동에 민감하게 반응하는 것으로 나타났으며, 이는 기후변화에 따른 식생 구조 및 기상 조건(온도, 강수량)의 변화가 서식지에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 시사한다. 이러한 연구 결과는 도서 지역에 서식하는 조류의 보전 전햑을 수립함에 있어, 서식지 이용에 영향을 미치는 공간적 특성과 시간적 요인을 종합적으로 고려해야 할 필요성을 제시한다. 다만, 본 연구는 적은 표본 수(괭이갈매기 4개체, 흑비둘기 3개체)를 기반으로 수행되어, 을릉도에 서식하는 전체 개체군의 행동권과 서식지 이용 패턴을 일반화하기에는 한계가 있다. 따라서 향후 연구에서 보다 많은 표본수 확보와 지속적인 모니터링을 통해 본 결과를 보완할 필요가 있다. 특히, 위성추적 데이터 축적과 다양한 환경 요인(기온, 강수량, 먹이자원 분포 등)에 대한 연동 분석이 이루어진다면 도서 조류의 생태적 특성과 위협 요인을 더 정밀하게 파악할 수 있을 것이다.

또한, 본 연구에서 도출된 결과는 단기적 서식지 이용 특성에 초점을 맞추었으나, 기후변화에 따른 식생 구조 및 기상 조건의 변화가 향후 서식지 적합도에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 고려할 때, 장기적 관점에서의 서식지 예측 및 적응형 보전 전략 수립이 병행되어야 할 것으로 사료된다.

결과적으로 괭이갈매기와 흑비둘기는 서식지 선호 특성과 시간대 활용에 있어 서로 다른 생태적 전략을 보이지만, 두 종 모두 랜드커버 변화와 계절적 자원 변동에 민감하게 반응하는 것으로 나타났다. 이에 따라 이러한 생태적 특성을 반영한 시공간 통합적 보전 전략이 요구되며, 본 연구는 도서지역 조류 보전을 위한 기초자료로 활용될 수 있을 뿐만 아니라, 향후 정책 수립 및 생태계 관리에도 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

REFERENCES

-

Burger, J., Staine, K. J., 1993, Nocturnal behavior of gulls in coastal New Jersey, Estuaries, 16, 809−814.

[https://doi.org/10.2307/1352439]

- Brazil, M., 2009, The birds of East Asia: China, Taiwan, Korea, Japan and Russia, Princeton University Press, 246-247.

-

Choi, S. K., Park, Y. C., Park, J. C., Bing, G. C., Kim, W. Y., 2019a, Migration by the Japanese Wood Pigeon (Columba janthina) across the islands of East Asia: Direct tracking by satellite telemetry, Pacific Science, 73(4), 421-435.

[https://doi.org/10.2984/73.2.4]

-

Choi, S. K., Park, S. W., Kim, J. W., Park, Y. C., 2019b, Seasonal distribution and habitat selection characteristics of the Japanese Wood Pigeon (Columba janthina) in Ulleungdo, J. Agric. Life Sci., 53(2), 215-228.

[https://doi.org/10.14397/jals.2019.53.3.99]

- Choi, S. K., 2019c, Seasonal distribution and habitat selection characteristics of black wood-pigeon (Columba janthina) in Ulleung Island, Kangwon University, Kangwon, Korea.

-

Ditchkoff, S. S., Saalfeld, S. T., Gibson, C. J., 2006, Animal behavior in urban ecosystems: Modifications due to humaninduced stress, Urban Ecosyst., 9, 5-12.

[https://doi.org/10.1007/s11252-006-3262-3]

-

Frankham, R., 1997, Do island populations have lower genetic variation than mainland populations, Heredity, 78, 311-327.

[https://doi.org/10.1038/sj.hdy.6880980]

-

Frankham, R., 1998, Inbreeding and extinction: Island populations, Conserv. Biol., 12, 665-675.

[https://doi.org/10.1046/j.1523-1739.1998.96456.x]

-

Kauhala, K., Auttila, M., 2010, Estimating habitat selection of badgers: A Test between different methods, Folia Zoologica, 59, 16-25.

[https://doi.org/10.25225/fozo.v59.i1.a4.2010]

-

Kim, M., Hong, M. J., Kwon, Y. S., 2021, First report of habitat ranges in Black-Tailed Gulls breeding on Hongdo Island, Hallyeohaesang National Park, Journal of National Park Research, 12(3), 189-202.

[https://doi.org/10.54406/jnpr.2021.12.2.059]

- Kwon, Y. S., 2004, Some aspects of the breeding biology of the Black-tailed gull (Larus Crassirostris), Ph. D. Dissertation, Kyung Hee University, Seoul, Korea.

-

Lee, S. J., Lee, W. S., 2022, Animal home range estimators –A Review and a case study -, Korean J. Environ. Ecol., 36(2), 202-216.

[https://doi.org/10.13047/KJEE.2022.36.2.202]

-

McNeil, R., Drapeau, P., Pierotti, R., 1993, Nocturnality in colonial waterbirds: Occurrence, special adaptations and suspected benefits, Curr. Ornithol., 10, 187-246.

[https://doi.org/10.1007/978-1-4615-9582-3_4]

- Murphy, E. C., Dowding, J. E., 1995, Ecology of the stoat in nothofagus forest: Home range, habitat use, and diet at different stages of the beech mast cycle, N. Z. J. Ecol., 19(2), 97-109.

-

Melles, S., Glenn, S., Martin, K., 2003, Urban bird diversity and landscape complexity: Species–environment associations along a multiscale habitat gradient, Conservation Ecology, 7(1), 5.

[https://doi.org/10.5751/ES-00478-070105]

-

Ma, R., Kazama, K., Yasutake, Y. C., Kazama, M. T., Tsukamoto, S., Watanuki, Y, 2022, Dynamic body acceleration improves mapping of at‐sea foraging behavior in Black‐tailed gulls (Larus crassirostris), J. Avian Biol., 2022(10), e02869.

[https://doi.org/10.1111/jav.02869]

-

Newton, A. C., Hill, R. A., Echeverria, C., Golicher, D., Rey Benayas, J. M., Cayuela, L., Hinsley, S. A., 2009, Remote sensing and the future of landscape ecology, Prog. Phys. Geogr., 33(4), 528-546.

[https://doi.org/10.1177/0309133309346882]

- National Institute of Ecology, 2021, The 4th actual vegetation map of Ulleungdo region, National Species Knowledge Information System.https://www.data.go.kr/data/15086100/fileData.do?recommendDataYn=Y, .

- National Institute of Biological Resources (NIBR), 2025, National species list, National Institute of Biological Resources.https://species.nibr.go.kr, .

- Park, J. O., Lee, J. H., Choi, K. H., Lee, J. S., Jung, P. M., Kim, Y. M., Kim, M. J., Oh, G. J., Sung, H. C., Jung, G. S., Seong, Y. B., Lee, J. Y., Park, S. Y., Lee, S. Y., Kim, D. E., 2013, Ecosystem changes of Dokdo and Ulleung island as a migratory bird stopover site, National Institute of Environmental Research.

-

Park, J. H., Jeong, I. Y., Lee, S. H., Yoo, J. C., Lee, W. S., 2024, Changes in flight altitude of Black-Tailed Gulls according to temporal and environmental differences, Animals (MDPI), 14(1), 55-68.

[https://doi.org/10.3390/ani14020202]

-

Seaman, D. E., Millspaugh, J. J., Kernohan, B. J., Brundige, G. C., Raedeke, K. J., Gitzen, R. A., 1999, Effects of sample size on kernel home range estimates, J. Wildl. Manag., 63(2), 739-747.

[https://doi.org/10.2307/3802664]

- Seki, S. I., Takano, H., 2005, The molecular phylogeny of the three subspecies of black wood-pigeon (Columba janthina) inferred from the mitochondrial cytochrome b sequences, Kyushu J. For. Res. 58, 193-194.

-

Tahsin, M., Sultana, S., Reza, T., Haider, M. H., 2015. Analysis of DOP and its preciseness in GNSS position estimation, 10.1109/ICEEICT.2015.7307445.

[https://doi.org/10.1109/ICEEICT.2015.7307445]

- The Academy of Korean Studies, 2025, Ulleungdo, Encyclopedia of Korean culture.https://ulleung.grandculture.net/ulleung/toc/GC01500004, .

-

Vallecillo, S., Brotons, L., Thuiller., W., 2009, Dangers of predicting bird species distributions in response to land‐cover changes, Ecological Applications, 19(2), 538-549.

[https://doi.org/10.1890/08-0348.1]

-

Walton, L. R., Cluff, H. D., Paquet, P. C., Ramsay, M. A., 2001, Movement patterns of barren-ground wolves in the central canadian arctic, J. Mammal., 82(3), 867-876.

[https://doi.org/10.1093/jmammal/82.3.867]

- Won, B. O., Kim, H. J., 2012, The birds of Korea, Academybook, Seoul, Korea.

-

Xia, H., Nilsson, C., Thorup, K., Jia, C., Lei, F., 2023, Non-breeding movements of the Black-tailed Gull (Larus crassirostris), Avian Research, 45(2), 97-110.

[https://doi.org/10.1016/j.avrs.2023.100103]

-

Yoda, K., Tomita, N., Mizutani, Y., Narita, A., Niizuma, Y., 2012, Spatio-temporal responses of black-tailed gulls to natural and anthropogenic food resources, Mar. Ecol. Prog. Ser., 466, 249-259.

[https://doi.org/10.3354/meps09939]

-

Yang, S. G., Jang, H. D., Nam, B. M., Chung, G. Y., Lee, R. Y., Lee, J. H., Oh, B. U., 2015, A Floristic study of Ulleungdo Island in Korea, Korean J. Pl. Taxon., 45, 192-212.

[https://doi.org/10.11110/kjpt.2015.45.2.192]

-

Zanaga, D., Van De Kerchove, R., Daems, D., De Keersmaecker, W., Brockmann, C., Kirches, G., Wevers, J., Cartus, O., Santoro, M., Fritz, S., Lesiv, M., Herold, M., Tsendbazar, N. E., Xu, P., Ramoino, F., Arino, O., 2022, ESA WorldCover 10 m 2021 v200, https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221.

[https://doi.org/10.5281/zenodo.7254221]

Biological Sciences, Incheon Universitybaeys@inu.ac.kr

Biological Sciences, Incheon University7935465@naver.com

Korea Environment and Ecology Research Institutehikimjr@kienv.co.kr